職場の方は新年度始まって、就職して無事2年目突入。

まだまだ畑仕事は慣れないけれど、何を準備しなきゃいけないか、どうやるのかなどなど作業のピースは集まってハマってきた感じ。前ほどは畑仕事を不安に思わなくなってきた。よしよし。

春が来て、雪も溶けたことだしそろそろバイクに乗り始めたいのだけど、論文のほうがいまいち進まず、くすぶっていて…。遊びたいけど論文が重荷で遊ぶ気になれず、かといって論文もしたくなくてうだうだしちゃう。悪循環を断ち切らなくては…。まずはパソコンに向かう口実として、こっちのブログを書いていいよって自分を甘やかしてみたところ、今無事にmacPCの前に着席できた🐹

ちょっと前の自分だったら、グダグダしている自分が許せなくて、自己嫌悪に陥ってまた動けなくなる、な〜んてのを繰り返してた。理想の自分に遠い、現実の自分が許せなくて自分で自分をいじめてしまう傾向が昔からあった(今もその癖自体は無くなってはいない)。博士後期課程在籍中、その傾向はさらに悪化した。

研究、とくに生命現象を相手にする研究は、正解がわからないまま、自分がいましている/みている現象や結果が正しいのかが分からない状態のまま進むという、脳に高いストレスをかける行為(未知の現象に挑むことは楽しいことでもあるのだけれど)。結果が出なければ、ある一定の研究成果としてまとめられなければ博士号は取れない。待つのは中退か単位取得満期退学か。同世代の大多数が学士や修士で社会に出て、給料をもらって人生の駒を進めているのを横目に眺めながら、毎日ラボに通う。自分が決めて選んだ道のはずなのに、おかしい、苦しい。

また時として、狭いラボという環境、人間関係のなかで衝突することも多々ある。そうなったら最後、逃げ場がなくなる(実際には見えないだけで、いくらでも逃げる方法は残っているのだけど。本人には全く見えない)。おかしい、理想の自分と違う、苦しい、嫌だ。そんな自分は消えちまえ。

この状態を打破できる技としてここ2〜3年くらいで覚えたのは、「自分を甘やかす」こと。覚えたきっかけは博士後期課程在籍中に鬱発症して、カウンセリング付きの精神科通ったときに、カウンセラーの先生に言われて。

お風呂は1日スキップしたっていいよ。ご飯だって無理に作らなくていいし無理に食べなくてもいい。洗濯物たたまなくたって別に山にしといてそこから着たっていいじゃない。寝れないなら夜更かししたっていい。2-3日寝不足でも、食事が少なくても人間はそんな簡単にタヒにはしない。大丈夫。気がすむまで昼寝して、気がすむまで動画見てpixiv見てアニメ見て…。それに飽きて「何か別のことをちょっとしたくなって」きたら、ちょっとだけ活動してみる。だらけたい自分に付き合ってやると、ついには「だらけることに飽きる自分」が出現する。お腹が空いて「美味しいものが食べたい自分」が出現する。「お風呂に浸かりたい自分」が出現する。

出現した自分を褒めて、おだてればいっちょあがり。いつの間にかやらなきゃいけなかった懸案事項に取り掛かりはじめていたりする。なんて素晴らしい。えらいぞ自分。

年齢が上がるとどうにも褒めてくれる人、甘やかしてくれる他人がぐっと減る。自分で自分を甘やかして、甘える自分を許して、そして褒めてやれるようになるのも、自立するのに大切な要件なのかも。

…ちなみに、「自分なんか嫌いだ、自分は無価値だ、消えてしまいたい」という気分に陥る抑うつ状態が長く続くと、そうそう簡単には「元に戻れなくなる」。脳内伝達物質回路やそのバランスがぶっ壊れちゃう、というのが鬱の発症する機構として有名な仮説のようだ。

例えば、楽しい、嬉しい、面白いを伝えるセロトニンが出ない状態(抑うつ状態)が長く続くことにより、『じゃ、セロトニン受け取らんでいいよね?』となり、シナプス上のセロトニン受容体の発現が減少する。こうなったら最後、いくら気分転換をしてセロトニンを分泌させても「楽しく思えない」ようになり「全ての意欲が失われる」。

この状態に陥った時、はむすたさんはついに、あんなに心の底から好きな動物や、愛しているペットにすら興味が持てなくなった。ギリギリ、責任感だけは残っていたので、エサの補充と飲み水の交換、最低限の掃除だけはしていた。

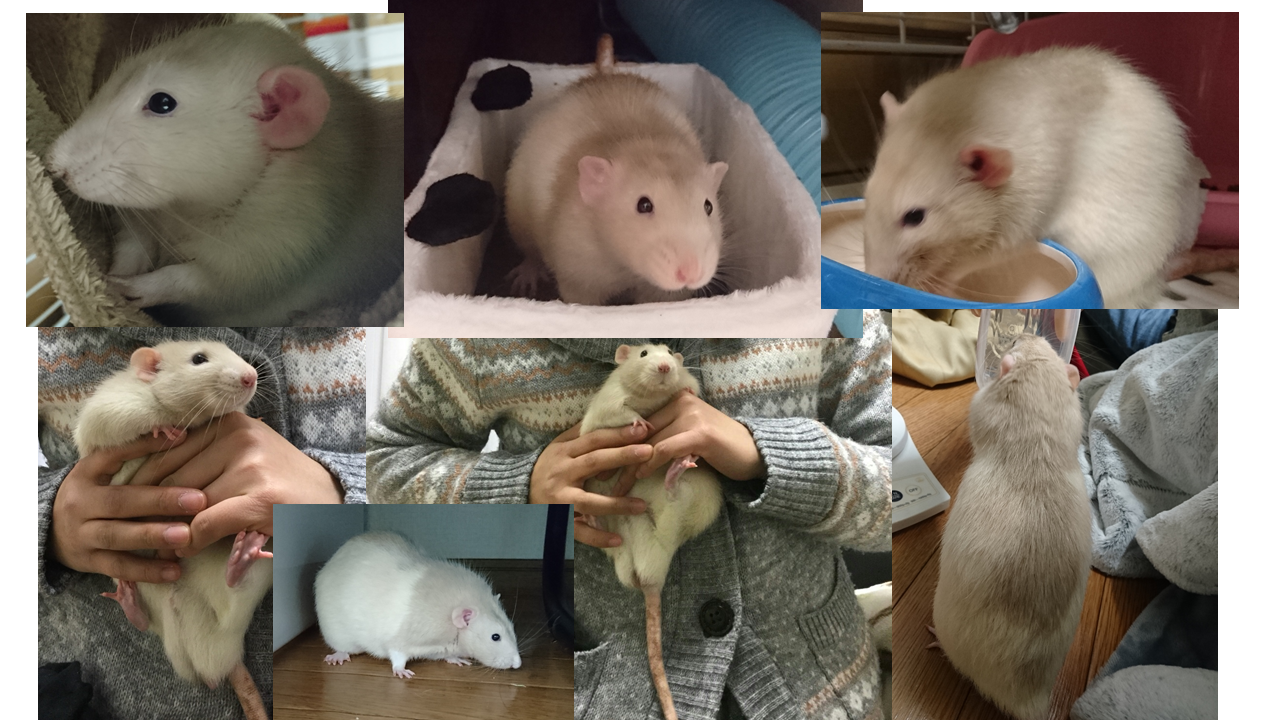

当時飼っていたのはジャンガリアンハムスターのφちゃんと、ファンシーラットのこすけ。φちゃんはべつに構われなくても平気そうだったが、こすけにはかなりの影響があった。ラットは通常、多頭飼育が推奨されるほど社会性の高い生き物。1匹で飼う場合は飼い主が十分に構ってやらないと、ラットはストレスを感じるといわれている(https://www.natureasia.com/ja-jp/research/highlight/798, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dev.22036)。

飼い主の症状が一番重かった1ヶ月の間、構ってもらえなくなったこすけは、ずっと虚ろな目でハンモックにうずくまっていた。ペレットも休み休みゆっくり食べ、少し血尿も出ていた。ああ、こすけ、君も鬱になったか。巻き込んでごめんな。ダメな飼い主でごめんな。そう思いながらベッドに横たわっていた自分を覚えている。

脳内の情報伝達に関与する脳内伝達物質の総称がモノアミン。これが減ることで鬱が生じるという仮説が「モノアミン仮説」。https://utsu.ne.jp/depression/mechanism/

どうやらこの仮説だけでは全ての鬱症状を説明できないらしいのだけれど、この仮説に基づいて色々な種類の抗鬱薬が開発、販売、使用されている。

抗鬱薬、抗精神薬を嫌厭する声はよく聞くけど、一度ぶっ壊れた脳の回路はそうそう簡単には元に戻らない。適度に適切に薬を使うのはよい手段だと思っている。一番いいのは「元に戻れなくなる」前に、「逃げる」こと。

生きるための逃げは有りです。有り有りです。

銀の匙Silver spoon -荒川弘- 校長先生のセリフより

都内だったらいい神経内科、紹介できますので、必要であればTwitterのDMなどください。

なお、薬で徐々に意欲を取り戻したはむすたさんが最初に「したくなった行動」は、こすけを抱きしめて撫でて、部屋の中を散歩させることだった。1ヶ月ほっとかれたというのに、こすけは差し出した手をぺろぺろと優しく舐め、すぐに目の輝きを取り戻してくれた。「待っていたよ。大丈夫だよ。」と言われた気がした。

やはりネズミは偉大である。